城市规划学刊

《城市规划学刊》1957年创刊,以学术性和前瞻性为办刊特色,关注中国城市规划学科发展最新研究动态和成果,兼顾交叉学科。是建筑类中文核心期刊,中国科技核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,CSSCI等多种引证的核心期刊。

导读

文化遗产是培育文化自信和文化认同的重要物质基础,构建文化遗产空间体系是建设中华文明标识体系、实现国家文化安全的重要保障。目前,我国文化遗产按照分类分级的方式进行保护,在全国、省域尺度上构建文化遗产空间体系的工作尚处于探索阶段。随着区域性文化遗产保护利用理论与实践的不断发展,国土空间规划视角下遗产空间体系构建的视野、思路与理论工具得到拓展。结合自身在国土空间规划与遗产保护方面的实践,提出在整体梳理历史文化价值体系的基础上,分层次有传导的系统性构建文化遗产空间体系。国家层面侧重战略性,省域层面侧重协调性,市县层面侧重实施性,并本着“保护、传承、利用”原则,将文化遗产“三类”空间,即底线保护空间、区域整体保护协同管控空间与支撑保障空间,统一纳入“一张图”系统监督实施。

中共中央国务院于2019年5月9日发布《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出国土空间规划是国家空间发展的重要指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据。构建国土空间规划体系并监督实施,……实现“多规合一”,强化国土空间规划对专项规划的指导约束作用。作为“国土空间”的重要组成,“文化遗产空间”不仅事关文化遗产保护相关专项规划如何编制如何实施,而且事关国土空间的高质量保护开发与国家文化安全。

从文化遗产保护利用专业领域的发展来看,一方面,以历史文化价值整体性认知为基础的文化遗产保护利用区域性视野已经逐步成为专业领域共识。历史文化价值整体性认知,需要“在特定地区对各类文化遗产要素之间存在的‘关联性’加以深入研究”(张兵,2014),整体性地辨识各类遗存之间在时空、历史功能、精神等方面的内在关系,而区域视野“是着眼于具有大致相同的文化特征的区域以及文化生成、发展的历史空间”(武廷海,1999)。在现有文化遗产分类分级保护基础上,“认识方法应当从‘分’走向‘合’,保护方法从分类保护走向整体保护”(张兵,2015),构建从“点”的保护向“面”的保护、从点状遗产空间保护向区域性遗产空间体系保护的实施路径逐步成为文化遗产专项规划的重要技术探索趋势。

另一方面,加强文化遗产“利用”研究也成为文化遗产专项规划的重要技术探索趋势,如“大运河文化带”保护中提出的“保护、传承、利用”原则。这与国际遗产保护实践的发展路径相似,“以‘地域文化’为基础,以管理规划为工具,将以保护为导向的单一行动扩展为融合地方文化保护与培育、文化价值阐述与展示、生态与环境保护、地方社会经济发展等多种目标的可持续发展”(邵甬,等,2019)。

以上趋势为国土空间规划背景下不同层面的历史文化价值体系的整体性研究夯实了理论基础,也为文化遗产空间体系的系统性构建提供了实践准备。目前,文化遗产空间体系的构建在全国尺度、省域尺度还处于探索阶段,与国土空间规划在技术与管理不同维度的结合还需进一步探讨。

1.文化遗产资源与文化遗产空间

➤ 1.1 文化遗产资源

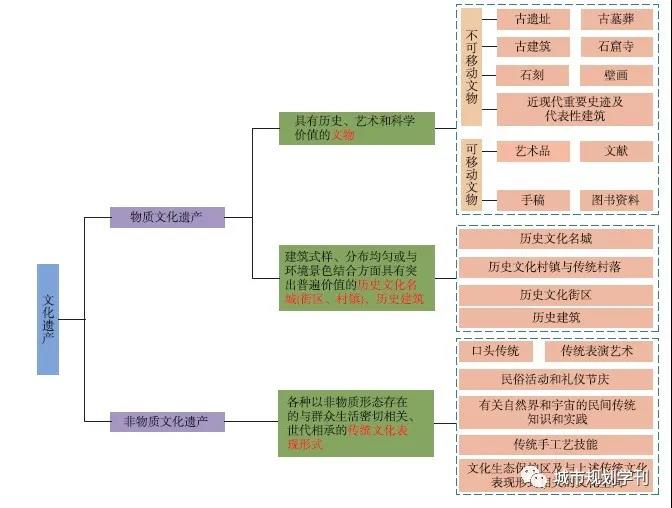

文化遗产资源包括物质文化遗产和非物质文化遗产。具有历史价值、艺术价值与科学价值的文物和具有突出普遍价值的活态遗产统称物质文化遗产。其中,文物包含可移动文物和不可移动文物,古墓葬、古遗址、古建筑、石刻、壁画、近代现代重要史迹及代表性建筑等构成不可移动文物,历史上各时期的重要实物、艺术品、手稿、文献、图书资料等构成可移动文物。至今仍保持使用功能的历史文化名城名镇名村、传统村落、历史建筑等构成了活态遗产。以非物质形态存在的、与群众生活密切关联且世代传承的传统文化表现形式统称非物质文化遗产,不仅包括各种表演艺术、口头传统、民俗活动、礼仪节庆、民间传统知识与实践、传统手工艺技能等,而且包括与上述传统文化表现形式紧密相关的文化空间(图1)。

图1 我国文化遗产资源现状分类

➤ 1.2 文化遗产空间现状

从目前文化遗产资源对国土空间的需求来看,笔者提出文化遗产空间至少应包含以下三类空间:第一,作为底线保护的文化遗产本体空间,至少应包括各类世界遗产的保护界线、各类不可移动文物的保护界线、名城名镇名村的保护界线、传统村落的保护界线、城市紫线、非物质文化遗产保护相关的文化空间等;第二,作为协同管理、与其他类型空间可能存在交织的,至少包括区域尺度需要整体保护、展示的文化生态保护区、城乡历史文化聚落、文化线路、文化景观以及具有历史文化价值、兼顾文化遗产环境的生态空间等必要保护空间;第三,作为促进保护与利用统筹发展的,至少包括需要整体展示、系统利用的跨区域文化遗产保护所需要的保障空间,例如文化线路沿线除文物保护界线以外的交通连接、旅游展示、休闲游憩设施、解说系统等支撑空间。以上文化遗产空间涉及多个主管部门,目前“多规合一”的文化遗产空间体系尚未建立(表1)。

表1 文化遗产空间建议分类

2.文化遗产空间分布特征与问题

➤ 2.1 文化遗产空间与生态空间、农业空间、城镇空间叠合

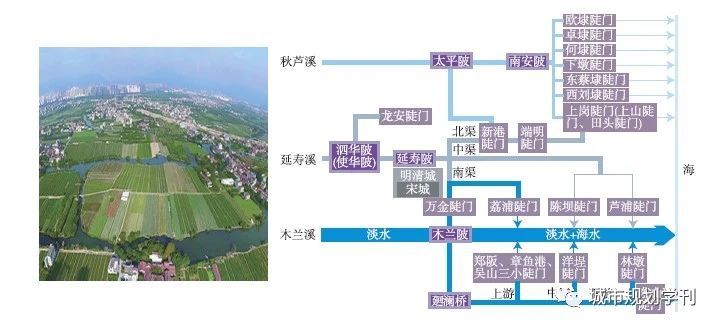

文化遗产空间不仅仅在于其“本体”的保护,而且强调与环境的整体性保护。环境不仅包含与遗产共生、视觉可见的自然景观,还包括与人类活动相关联的生产生活方式、传统文化等。历史性城镇景观(HUL) 理论的提出,更明确了这一整体保护的认识,即历史性城镇景观是文化与自然价值在历史进程中分层积淀而形成的城镇区域,其包含了更广泛的城市背景及其地理环境。因此,目前文化遗产空间在“三区三线”划定中,存在较多与生态空间、农业空间、城镇空间的交织叠合(图2)。

图2 莆田市兴化平原历史水利工程与农业空间的关系示意

➤ 2.2 区域文化遗产空间的整体认知与空间保障尚待加强

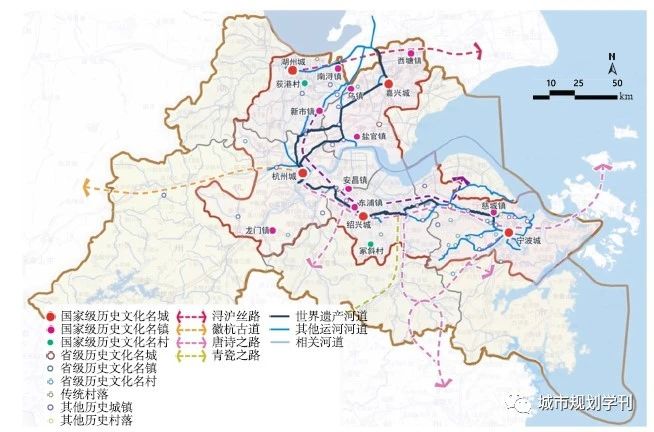

区域尺度的文化遗产空间是国家、省层面需要重点研究并通过国土空间规划予以保障的难点。以大运河为例,被纳入世遗名录的遗产点主要是古代水利工程遗存。然而,包括运河故道遗址、大量因运河漕运而生的历史镇村体系、为运河补水的历史水系、因文化贸易交流形成的次区域文化线路及运河水网形成的独特农业景观等分布两侧(图3)。因此,在确立大运河此类区域文化遗产空间的时候,既要保护好现有遗产本体空间,也应加强此类具有明显地域文化特征的区域遗产的整体认知与空间划定研究。在国家、省域国土空间规划中予以重点保障落实。

图3 大运河浙江段沿线文化遗产空间体系示意

➤ 2.3 跨区域遗产空间体系的协同管理有待加强

基于某个地域文化或者整体历史文化价值的区域遗产往往分布范围广阔,例如大运河途径北京、天津、河北、山东、河南、安徽、江苏、浙江等六省二市(图4);由古徽州“一府六县”构成的“皖南地区以徽文化为核心的地域,是我国一处极具典型性的‘城乡历史文化聚落’”(张兵,2015),现如今分属两省三市,休宁、歙、黟、祁门属安徽黄山市,婺源属江西上饶市,绩溪属安徽宣城市。横跨多个行政单元的现状造成跨区域协同管理存在难度(邵甬,等,2016)。

图4 大运河全线分段示意图

此外,除遗产本体空间之外,以实现区域遗产历史文化价值整体认知、整体保护、整体展示利用为目标的“面”域支撑空间也同样重要。以大运河文化带保护利用为例,大运河不仅是文化带,也是生态带与旅游带。因此,在运河遗产沿线既要确保遗产要素的保护,也要在遗产要素之间关联性的展示、整体价值认知、生态空间的保护、文旅空间支撑等方面与沿线城乡建设管理之间进行协同。由于涉及多个部门,协调难度大。

3.文化遗产空间体系构建目标与意义

文化传承事关国家和民族的未来,事关中华民族伟大复兴,十九大报告指出:“文化是一个国家、一个民族的灵魂”。文化遗产保护是文化传承的重要保障,2015年12月习近平总书记在中央城市工作会议上指出“要保护弘扬中华优秀传统文化,延续城市历史文脉,保护好前人留下的文化遗产。”

《关于加强文物保护利用改革的若干意见》于2018年10月8日由中共中央办公厅、国务院办公厅印发,就加强新时代文物保护利用改革提出十六项主要任务,其中第一项就是“构建中华文明标识体系”,并在“建立健全不可移动文物保护机制”方面,提出“国土空间规划编制和实施应充分考虑不可移动文物保护管理需要。”

笔者认为,在当前国土空间治理体系改革与新时代文物保护利用改革的背景下,构建文化遗产空间体系是建设中华文明标识体系、实现国家文化安全的重要支撑工作。这也是在全国层面国土空间规划侧重战略性的重要体现(武廷海,2019)。

_content_page_break_tag_4.文化遗产空间体系构建思考

➤ 4.1 国家层面构建文化遗产总体格局,侧重战略性

国家层面应从构建中华文明标识体系、保障国家文化安全的方向,探索文化遗产总体格局,侧重战略性与指引性。从与全国国土空间规划格局结合的角度出发,笔者提出国家层面的文化遗产总体格局应在中华文化整体梳理的基础上,实现“保护、传承、利用”的三合一,融合文化、生态、旅游的多功能,支撑国家层面的文化遗产空间体系建设。从国际国内区域性文化遗产的研究与实践来看,具有跨区域历史文化价值“整体性”与跨区域遗产空间“结构性”的遗产类型主要包括:文化线路、遗产廊道、文化带等“线”性文化遗产,以及文化生态保护区、文化区、文化景观区等“面”状文化遗产。

文化线路侧重于保护,整体保护带型区域内与线路有关联性的遗产资源集合。根据世界遗产委员会的定义,文化线路是一种陆上道路、水道或者混合类型的通道,其形态特征的形成和定型与其自身历史上的动态发展与功能演进有紧密联系。代表人们的迁徙和流动,代表一定时间内地区内部、国家内部或地区、国家之间人们的交往。文化线路“是指拥有特殊文化资源集合的线性区域内的物质和非物质的文化遗产族群”(单霁翔,2009)。以丝绸之路为例,“遗存类型包含了古道、关隘、烽燧、长城、驿站戍堡、军事城堡等支撑和维持长距离交通运输的基础设施遗址遗迹, 包含了都城与宫殿、中心城镇与商贸聚落、多种宗教尤其是佛教建筑以及墓葬等与交通交流活动相关联的各种遗址遗迹”(陈同滨,2014)。

遗产廊道侧重于利用,兼顾遗产保护与观景、游憩、经济社会发展等综合功能。遗产廊道概念源于美国,相对于“绿道”而提出,是“特殊文化资源整合而成的线型景观,包含了旅游的发展、显著的经济中心、老建筑的保护利用以及环境改善”(FLINK C A, SEARNS R M,1993)。遗产廊道的保护注重整体性,遗产廊道内的文化资源与自然资源应得到整体保护,并加强游憩和经济的融合发展(图5)。“从空间上进行分析,遗产廊道有4个主要构成要素:绿色廊道、游步道、遗产、解说系统”(王志芳,孙鹏,2001)。

图5 美国伊利国家遗产廊道示意图

文化带兼顾保护与利用,强调地理空间概念,有历史文化沉积带、文化传播带、文化遗存带等概念解读。近些年逐渐发展为具有中国特色的集保护、利用、发展于一体的跨区域带状遗产保护利用方式与规划理念。《大运河文化保护传承利用规划纲要》于2019年2月由中共中央办公厅、国务院办公厅印发,文件指出依托大运河现有的和历史上最近使用的主河道为基础,结合沿线历史文化遗存分布,“合理划定大运河文化带的核心区、拓展区和辐射区,清晰构建大运河文化保护传承利用的空间布局和规划分区……打造大运河璀璨文化带、绿色生态带、缤纷旅游带。”《纲要》基本明晰了文化带的内涵构成:即核心区是遗产资源集合的整体保护区(接近于文化线路),第二个层次是生态、旅游、交通等协同管控、保障支撑的拓展区(接近于遗产廊道),第三个层次是文化辐射、经济带动的辐射区。

文化生态保护区侧重于非遗保护,整体保护非物质文化遗产及其文化生态系统环境。2006年,《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》首次提出国家级文化生态保护区:“以保护非遗为核心,对历史文化积淀丰厚、存续状态良好,具有重要价值和特色的文化形态进行整体性保护,并经文化部批准设立的特定区域”。文化生态保护区的主要保护内容,除了非遗本体、非遗传承人、非遗物质载体,还包括“文化生态系统环境:保护区内传统民俗活动、宗教信仰等各种文化形态,及非遗所依存的自然生态环境与社会人文环境”(周建明,所萌,岳凤珍,2014)。

文化区侧重于地域文化认知与界定。根据空间尺度不同,分为文化区与文化亚区(司徒尚纪,1993)。文化区是指“某一种文化要素, 甚至多种文化要素在自然条件相同或近似的一定区域内呈现出一致性的特征”(朱竑,司徒尚纪,1999)。文化区内趋于一致性的区域文化特征包含语言、艺术形式、宗教信仰、生活习俗、道德观念及心理、性格、行为等方方面面,并不是针对文化遗产保护提出的特定概念。胡兆量等人的《中国文化地理概述(第三版)》将中国划分为27片文化区,华北地区包括首都文化区、燕赵文化区、三晋文化区、齐鲁文化区等(胡兆量,等,2009)。

文化景观区侧重于文化遗产体系与生态环境系统整体保护,是具有相同地域文化特征范围内文化与自然的集合,是一种大尺度、跨区域的文化景观。上世纪初美国地理学家卡尔·索尔提出“文化景观是附加于自然景观之上的人类活动形态”(SAUER C O, 1927)。1992年文化景观正式被世界遗产委员会列入世界遗产名录,《保护世界文化和自然遗产公约》对文化景观的定义为自然与人类的共同创造,是一定地域范围内自然景观与历史文化的共生与融合。文化景观区是大尺度、区域性文化景观的概念,“遗产保护对象由传统的单个孤立的遗产点或自然公园变为有人类居住的区域文化景观”(朱强,李伟,2007)。相类似的概念还有“ 遗产区域”。为加强区域历史文化与自然景观的综合保护利用,美国提出了“遗产区域”概念,重点解决具有地域文化特征的特定区域内遗产、生态、旅游、交通等的整体性保护与利用问题。

综上,经过以上跨区域遗产保护概念的梳理与比较,笔者认为“文化带”与“文化景观区”更适合当前具有中国特色的全国文化遗产保护格局探索。以上两个概念既保护了文化遗产本体及相关联的自然景观,也从发展的视角、从与社会经济融合的视角重视了支撑体系建设,能够起到全国文化遗产保护格局“四梁八柱”的作用。具有类似实践特点的有美国国家遗产区域(NPS,2003),主体内容包含线性的“遗产廊道”(详见前文) 与面状的“遗产区域”(详见前文)。

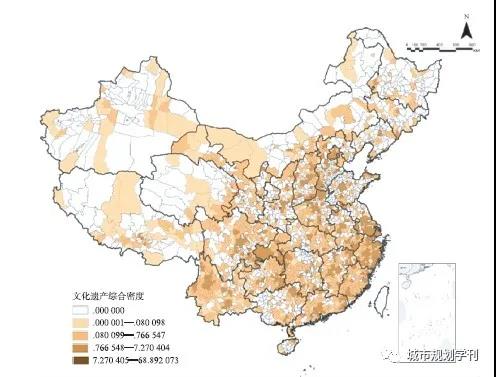

图6 历史文化遗产综合密度分析图(截止2016 年的统计数据)

为进一步推动保护格局确立,并与国土空间规划做好衔接,笔者建议从三个方面着手。

首先,挖掘国家尺度的文化带与文化景观区。国家文化带的识别(廊道型历史文化聚落)可以依托大尺度文化线路,系统挖掘对中华文化的传承与传播发挥重要纽带作用、对中国古代城镇体系发育发展产生重要影响、沿线文化遗存分布密集、有利沿线生态资源保护与旅游协同发展、具有较强区域性与战略性的文化带,如大运河、明长城、丝绸之路、茶马古道、明清海防体系等(图7)。国家文化景观区的识别(片区型历史文化聚落) 可以依托文化景观与文化聚落,系统挖掘涵盖中华文化主要类别、体现中华文化发展脉络、具有较强地域文化特征、文化遗存分布集中(图6)、有利区域内生态资源保护与旅游协同发展、具有较强区域性与战略性的大尺度区域文化景观,如古徽州历史文化聚落、杭嘉湖历史文化聚落(赵霞,2014) 等。

图7 国家层面文化带梳理与建议

其次,研究文化带与文化景观区的空间构成。笔者建议从区域性文化遗产保护利用的三类空间视角进行梳理,包括作为底线保护的文化遗产本体空间、区域整体保护协同管控空间与促进整体展示系统利用的支撑空间。

第三,研究划定文化带与文化景观区边界。重点关注两个层次,包括旨在实现区域整体保护的核心保护范围与旨在环境协调、保障支撑的协同管控范围。

➤ 4.2 省域层面构建文化遗产空间体系,侧重协调性

省域层面笔者认为应重点解决体系化与协调性的问题。一方面,在国家文化遗产总体格局的战略指引下,省域层面需要体系化的构建文化遗产网络,确立省域文化遗产空间体系,至少包括以下重要内容:第一,深化省域中华文化研究,整体梳理历史文化遗存的历史文化关联性与系统性,找到省域“层积”的历史文化脉络,搭建省域历史文化价值体系;第二,基于历史文化价值体系,挖掘省级“区域性遗产”,如广东省境内的南岳古驿道、浙江省境内的唐诗之路、山西省境内的晋南盆地历史文化聚落(何依,等,2016) 等,在继承国家级文化带与文化景观区的同时,构建省级文化带与文化景观区。相似的探索如《北京城市总体规划(2016—2035)》提出“北京三条带建设”(长城文化带、西山永定河文化带与大运河文化带,如图8所示)。其中,“统筹推进长城文化带建设,实现历史文化遗产成片、连线整体保护,形成京津冀全方位、宽领域、多层次文化交流的良好局面”(北京市规划和自然资源管理委员会,2017)。第三,梳理省域各级历史文化村镇体系,包括历史文化名城、名镇、名村、传统村落等。第四,盘点各类不可移动文物及其他相关物质遗存。

另一方面,为解决跨行政单元文化遗产整体保护与整体展示利用的问题以及支撑体系建设问题,省域文化遗产空间体系需要强化跨区域“三类”遗产关联空间的协调,即底线保护空间、区域整体保护协同管控空间与支撑保障空间。以文化带内的旅游线路为例,跨区域的绿道系统、文化展示系统就需要省级层面的协同管控与支撑保障。

再者,加强规划传导,通过划定历史文化传承主体功能县市,加强省域文化遗产空间体系规划指标、界线、支撑体系等管控措施的向下落地。通过对文化线路及沿线相关遗产分布特征的分析,研究确定与该文化带保护关系最为密切的核心县市。

图8 《北京城市总体规划(2016—2035年)》文化中心空间布局保障示意图

➤ 4.3 市县层面落实逐级传导要求、坚守遗产空间底线,侧重实施性

市县层面,在梳理城市遗产网络及其保护体系(张杰,2015;周俭,2016;阳建强,2016) 的基础上,构建市县文化遗产空间体系,重点落实指标、界线、支撑体系建设等传导要求,整理、划定各类文化遗产保护利用红线,国土空间规划编制及审批过程中充分考虑、提前预留文化遗产空间,坚守保护底线。在保护的同时,加强展示、利用等配套设施建设,完善保障体系。历史文化传承主体功能县市先行先试,探索政策配套、任务分解的路径。

➤ 4.4 探索建立文化遗产空间“一张图”系统

笔者建议加强信息技术在文化遗产保护管理中的应用(赵中枢,等,2016),探索文化遗产空间的“多规合一”。一方面,系统梳理文化遗产空间,从国土空间角度对现有文化遗产空间进行统一管理,形成文化遗产空间“一张图”;另一方面,整体分析文化遗产空间与生态空间、农业空间、城镇空间的关系,将需要整体保护、协同管理的要求纳入“一张图”系统。与此同时,开展文化遗产空间监测预警,强化沿线建设开发行为动态监管。

5、结语

文化遗产空间体系建设事关国家文化安全与国土空间的高质量保护开发。目前,在国家尺度与省域尺度有关文化遗产空间体系的构建还处于探索阶段,主管部门就该议题也在开展相关工作。结合自身文化遗产保护利用与空间规划的多年实践与理论研究,笔者建议在当前国土空间规划背景下就文化遗产空间体系构建应突出整体性与系统性,在保护的基础上兼顾传承、利用,重点关注四个方面:第一,明晰历史文化遗产底图底数。全面梳理历史文化遗产资源,全面划定各类文化遗产保护利用红线,纳入国土空间规划底图底数;第二,整体梳理历史文化价值体系。在国家、省域、市县三个层次分别整体梳理历史文化价值体系,使其作为国土空间规律研究的重要支撑体系之一;第三,分层次有传导的系统性构建文化遗产空间体系。在不同层次历史文化价值体系研究的基础上,构建文化遗产空间体系,国家层面侧重战略性,省域层面侧重协调性,市县层面侧重实施性;第四,文化遗产空间的“一张图”管理。处理好文化遗产“三类”空间即底线保护空间、区域整体保护协同管控空间与支撑保障空间之间的关系,统一纳入“一张图”系统监督实施。

(因特殊性,本研究暂不涉及香港、澳门与台湾地区。特别感谢参与《全国文化遗产保护专题研究》草案与《莆田历史文化名城保护规划》项目的徐明、杜莹、杨亮、陈双辰、张亚宣、付彬、胡进等同志。)